È un dibattito a parti completamente ribaltate quello in atto sulla cosiddetta autonomia differenziata: difende la Costituzione chi, come la sinistra, l’ha sfigurata nel suo Titolo V vent’anni fa o giù di lì, mentre pretende di esserne l’evolutore chi, come la destra, non partecipò a quello scempio. Fosse possibile assegnare un premio alla miglior faccia tosta, non v’è dubbio alcuno che l’ambito riconoscimento toccherebbe più ai primi che ai secondi.

Ma tant’è: la rarefazione della memoria collettiva in uno con l’imperante temperie presentista può benissimo rendere bianco quel che fino a ieri era nero e viceversa.

È la ragione per cui vediamo intestate alla destra, depositaria da sempre del senso e della cultura dello Stato, le ragioni di un progetto che in definitiva quello stesso Stato tratta e liquida come un’inutile anticaglia se non addirittura come una controparte nemica. Può andar bene alla Lega, nata secessionista, fattasi federalista, improvvisatasi nazionalista e ora costretta dai magri sondaggi a rinculare nelle valli padane sventolando a mo’ di vittoria postuma il feticcio dell’autonomia differenziata. O al forzaleghismo (Forza Italia + Lega), il cui baricentro decisionale resta il Nord. Ma non alla destra di Fratelli d’Italia: la cultura dello Stato è affar suo.

E l’autonomia differenziata, piaccia o no, è questione che rischia di impattare – oggi culturalmente e politicamente, domani (chissà) anche elettoralmente – soprattutto sulle sue fortune. Era lecito perciò attendersi da questa parte politica una vera kulturkampf sul tema. Invece, al pari delle altre, non ha esitato a tuffarsi sugli arzigogoli tecnici – Lep, Lea, fabbisogni standard, spesa storica -, sicuramente importanti quando si tratterà di decidere il come ma assai prematuri di fronte al se.

Certo, non ci sfugge il dato politico, a partire dall’esigenza di non scontentare la Lega. Anzi, ancora speriamo che il recente “sì” del Consiglio dei ministri sia nient’altro che un tributo pagato alla stabilità dell’alleanza o, se si preferisce, un obolo offerto al puntellamento della leadership di Salvini in prossimità delle elezioni regionali in Lombardia. Non dovesse essere così, si assisterebbe al paradosso di una destra disposta a cancellare le impronte digitali della sinistra dalla sciagurata riforma del Titolo V della Costituzione. La stessa grazie alla quale (si fa per dire) oggi la Lega può incassare quell’autonomia differenziata contro la quale proprio la sinistra dice peste e corna. Buffo, no? Di più: ridicolo. Ma solo se in gioco non vi fossero l’unità e l’integrità nazionale.

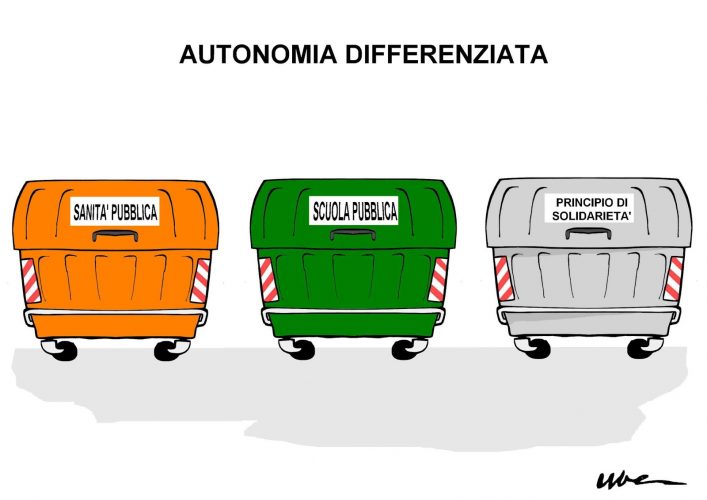

E non è un’esagerazione, dal momento che la dinamica impressa ai nostri poteri pubblici dalla riforma del Titolo V è irrimediabilmente para-secessionista. In questi anni di regionalismo spinto Nord e Sud si sono allontanati: il loro divario è cresciuto, con conseguenze pesantissime sulle condizioni di eguaglianza, a cominciare dalla sanità, tra cittadini della stessa nazione. È da questa consapevolezza che occorre partire. Tanto più che rispetto a processi come quelli autonomistici la politica dispensa solo droghe e non anche vaccini. È la nostra stessa storia a confermarlo: avevamo Regioni che si occupavano di cave e torbiere, di fiere e mercati e che ora invece, grazie al nuovo Titolo V, sono guidate da sedicenti governatori con tanto di uffici di rappresentanza all’estero e, soprattutto, scoppiano di competenze.

L’autonomia differenziata può ora aggiungerne altre. Oltre c’è solo la deriva catalana, cioè la pretesa dell’indipendenza. In Spagna è accaduto solo cinque anni fa. In pratica, noi ci dovremmo acconciare al federalismo quando il mondo marcia nella direzione opposta. La guerra in corso nel cuore dell’Europa, tanto per fare un esempio, ci ricorda che lo Stato non può devolvere verso il basso materie strategiche come energia, grandi reti e infrastrutture senza arrecare danni enormi a cittadini e imprese. Eppure qui da noi c’è ancora chi sostiene che lo Stato meno fa, meglio è.

Certo, l’autonomia non dev’essere un tabù neanche a destra. Ma a condizione di ripensarla su basi nuove. La sostituzione del vecchio centralismo statalista con un neo-centralismo di conio regionalista non convince e, soprattutto, non ha senso alla luce della sfida dell’integrazione europea. E se è all’Europa che occorre ispirarsi, ridisegniamo allora il ruolo delle grandi aree metropolitane, attualmente ridotte a meri contenitori demografici, e prendiamo in seria considerazione il rilancio delle province in funzione di “area vasta”. Insomma, non esiste solo la via “regionalista” per assecondare lo slancio dei territori e la loro legittima voglia di protagonismo.

Né, soprattutto, è obbligatorio mettere a rischio l’unità dello Stato. Invece è proprio questo (temiamo) l’inconfessabile obiettivo contenuto nelle premesse/promesse del Titolo V made in sinistra. Un motivo in più per riscriverlo da cima a fondo, altro che autonomia differenziata.